1931年,電影女星王漢倫開了一家美容院,她家的經營范圍包括燙發、化妝、修甲、祛斑、去皺等。回想看看現在的美容業,是不是都是爺爺奶奶們玩剩下的?原來在小的作坊(現在的工作室)里手作的化妝品,在民國時期已經有實業公司量產,其中久負盛名的有一家上海永和實業公司,生產的月里嫦娥牌系列化妝品,嫦娥牌日化品等廣受群眾歡迎!

為什么民國文學作品里提到國產化妝品的牌子不多?

白先勇的《永遠的尹雪艷》里對民國時期的化妝有一段很有味道的描述:“尹雪艷著實迷人。但誰也沒能道出她真正迷人的地方。尹雪艷從來不愛擦胭抹粉,有時最多在嘴唇上點著些似有似無的蜜絲佛陀(唇膏);尹雪艷也不愛穿紅戴綠,天時炎熱,一個夏天,她都渾身銀白,凈扮的了不得。”想此類的提到雪花膏的作品很多,但具體提到國產雪花膏的牌子的就很少了。

圖示:白先勇《永遠的尹雪艷》書稿

因為品牌少嗎?當然不是,民國時期的化妝品專柜一點也不比現在的差。如果你能穿越回去,去逛逛先施公司,會發現那里還有西蒙香蜜粉、司丹康美發霜、李施德林牙膏、力士香皂、禮和衛生浴粉、施克勒洗浴香水等等。民國時期并不是國產化妝品少,而是工業化品牌化起步晚。

以國妝名牌月里嫦娥為例看近代上海民族化妝品業研究

民國市面上的化妝品品牌也有很多,國貨有月里嫦娥、雙妹、雅霜、友誼、百雀羚等,洋貨除了迪安還有夏士蓮。

近代開埠之后,上海逐漸發展為中國最大的通商貿易口岸,各色各樣的貨物開始大量進入上海,在影響著人們日常生活之時,也沖擊著上海舊有的行業,其中洋貨化妝品的傳入,就使得上海原有的香粉業逐漸被淘汰。在這個過程中,由于洋貨化妝品逐漸占據了上海化妝品市場的主導地位,化妝品輸入量不斷增加,導致化妝品一項的漏卮越來越大。

在洋商的刺激之下,一些有識之士看到化妝品業有利可圖,開始設置廠房,購置機器,仿照洋貨,自行制造。1910年,廣生行在上海建立分行,標志著民族化妝品業在上海的興起,隨后至1919年,上海又興起了一批新式的機制化妝品企業,其中以中國化學工業社、家庭工業社及香亞公司最具代表性。上海永和實業公司也是在1918年創辦,從此開啟了國妝工業化、實業化發展的里程。

民國上海永和實業公司

——著名實業家江陰葉氏兄弟民國7年1918年創辦

永和實業股份有限公司成立于民國七年1918年,由江蘇江陰人葉鐘廷、葉翔廷兄弟集資300兩白銀所創辦,址設上海南市新北門積善寺街大康里。葉氏兄弟早年在上海“德余號西洋莊”(主要銷售歐美產品)和“昌盛號東洋莊”(主要銷售日貨產品)從事日用雜貨批發、零售業務,但“五四”運動后,國人多次掀起“抵制洋貨,使用國貨”的愛國熱潮,從而引發投資實業、發展國貨的想法。初期,該公司曾陸續生產“月里嫦娥”牌牙粉、牙膏、爽身粉、香粉、香皂和香水等一系列日用化學品而聞名于世,深受廣大用戶的青睞。在20年代末,又推出“永字”牌熱水袋、橡皮球、套鞋和球鞋等優質橡膠制品,同樣享譽中華,成為國貨名牌。

1926年起,開始生產“永”字皮鞋、套鞋等橡膠制品。

1931年資金達12萬兩銀,成為上海橡膠行業僅次于大中華、正泰兩廠的大型工廠之一。

1937年廠房被炮火所毀,不久被日商松井洋行強占作為軍用織帶廠。

1940年在勞勃生路(今長壽路)建新廠。抗戰勝利后,織帶廠被國民黨政府作敵產接管。

1947年用高價贖回,設備遷往新廠。解放后先并進建華橡膠廠、中央橡膠廠等,實行公私合營。

1966年改名國營上海橡膠制品三廠。現址長壽路147號。

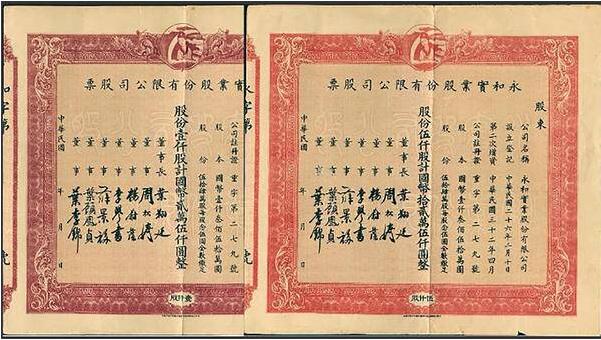

民國32年(1943)永和實業股份有限公司股票共2種

詳分:棕色壹仟股計國幣貳萬伍仟圓、紅色伍仟股計國幣拾貳萬伍仟圓,上印有月里嫦娥商標圖;該公司曾是民國著名之化妝品制造商,也是久享盛譽的國貨名牌公司,七至八成新

近代上海民族化妝品業之所以能夠有所發展,與當時社會觀念及思潮的影響及其自身的改善有莫大的關系。近代以來的“利源”、“利權”觀念、“實業救國”思潮、國貨思潮等為民族化妝品業的發展提供了強大的推動力;同時,為增強國產化妝品對洋貨化妝品的競爭力,上海各民族化妝品企業通過研發原料、改進技術設備、培養及引進先進的人才等來改良產品;利用廣告尤其是國貨廣告以及參加各種展覽會來宣傳產品,提升企業的知名度;此外,上海民族化妝品同業逐漸走向聯合,組成同業公會,為民族化妝品業的發展謀福利。在這樣的共同努力下,近代實業發展,尤其是以日化為代表的資本發展逐漸正規化、規模化,甚至國際化!

粵公網安備44030702000122號

粵公網安備44030702000122號